Me Maxime Tessier le répète partout où il croise des chefs d’entreprise. Des faits commis dans une société peuvent dégénérer sur le plan pénal. Ils peuvent être constatés lors d’une enquête à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou à l’initiative d’une administration (inspection du travail ou services vétérinaires, par exemple). À condition que l’entreprise auteure d’une infraction reconnaisse les faits, le procureur peut proposer une procédure de composition pénale. Cet outil de justice négociée, alternative à un procès, permet l’individualisation de la peine – il existe un panel d’une vingtaine de sanctions – mais implique le renoncement à certains recours, comme faire prononcer une nullité de procédure ou obtenir une relaxe. Avant d’accepter, « l’avocat de l’entreprise doit donc soigneusement évaluer la solidité du dossier, les précédents jurisprudentiels et les dispositions de l’entreprise cliente à aller au procès avant de choisir cette voie », explique le pénaliste. La clé de voûte est en fait cette question : l’entre…

Cas pratique. « La composition pénale épargne aux entreprises une comparution publique »

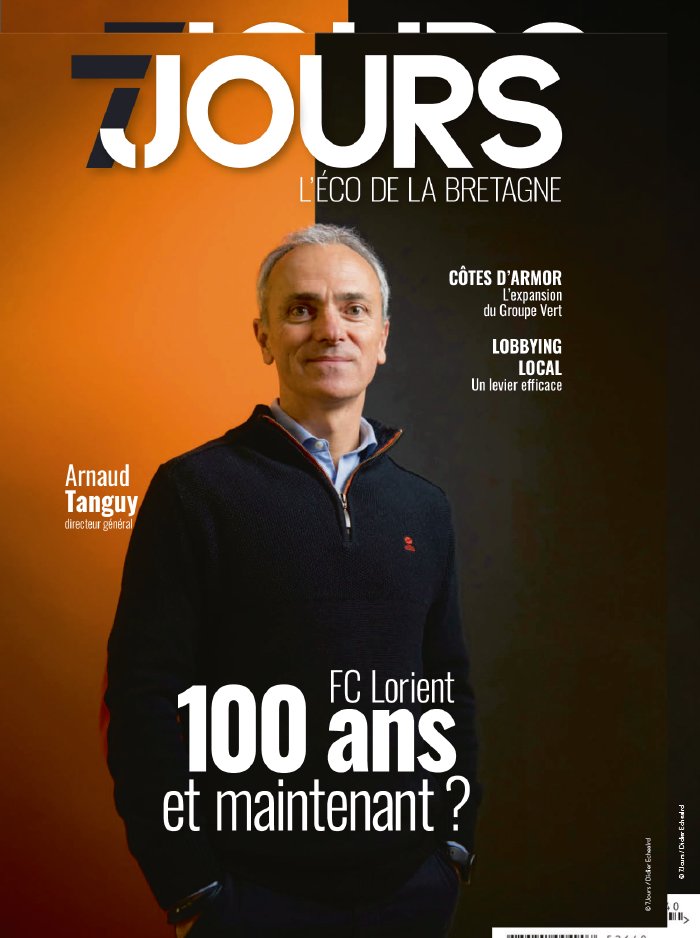

Procédure de justice négociée, la composition pénale a été instaurée en 1999 pour accélérer le traitement des infractions. En offrant au procureur de la République la possibilité de proposer des mesures alternatives à un procès à l’auteur d’une infraction, elle permet d'assurer une reconnaissance de culpabilité et d'apporter une réponse pénale. Me Maxime Tessier, avocat à Rennes et à Paris, spécialiste en droit pénal, revient sur deux dossiers où des entreprises se sont vues proposer des compositions pénales.

©SB_7Jours